S.V.M.

Volume 2

LES ENSEIGNEMENTS

de l’Apôtre Paul

1936

Éditeur : S. VAN MIERLO

9, Rue Pierre Bertin, 9

VERSAILLES

Chèques postaux - Paris 1774.93

Téléphone : Versailles 29.09

Prix : 10 francs

Ouvrages de M. Ch.-H. WELCH

La revue « The Berean

Expositor », les livres et les brochures peuvent être obtenus chez Mr F. P.

Brininger, 14, Hereford Road, Wanstead, London E 11, Angleterre.

La brochure « La Voie par

excellence » et quelques autres imprimés français sont à commander chez Mlle

J. Bieth, 44, rue Victor Hugo, Lyon, ou chez Miss F. Thorpe, 21, Victoria

Road, West Kirby. Angleterre.

Nos Publications Hollandaises

La revue « Uif de Sehriffen »,

les livres et les brochures peuvent être obtenus à l'Administration de cette

revue : Alexander Gogel weg 24, 'sGravenhage, Nederland ; ou : Jacobstr. 18,

Antwerpen, België. Le présent livre peut aussi être obtenu à cette dernière

adresse.

Nos publications Sud-Africaines

S'adresser à l'Administration

de « Uif de Schriften », Alexander Gogel weg 24, 'sGravenhage,

Nederland.

Correspondance

Pour toute correspondance au

sujet du présent livre s'adresser à M. S. VAN MIERLO, 9, rue Pierre Bertin

Versailles.

Lire aussi :

LE PLAN DIVIN

ET SA RÉALISATION

Par S. V. M.

Ce livre donne un aperçu des

âges depuis la création initiale jusqu'à la fin et traite de beaucoup de

questions importantes telles que: La création, la chute, les Alliances, la Loi,

les prophètes, la mission d'Israël, le Royaume sur terre, la période des Actes,

la rejection provisoire d'Israël, le jour du Seigneur, le siècle à venir, la

nouvelle création, Dieu tout en tous.

L'ouvrage contient aussi les

appendices suivants : « Le corps humain », « Les géants », « Les Lois de la

nature et les miracles », « Le premier jour de la semaine) , etc..

Page

INTRODUCTION

............................................................................ 5

Résumé de notre ouvrage « Le Plan Divin »

................................. 16

PREMIÈRE

PARTIE

Pendant

la période des Actes

1. Qui est Paul ?

...............................................................................

23

2. Plusieurs Évangiles .....................................................................

24

3. Le Message du Royaume et de la Nouvelle Naissance

............... 26

4. Le Message du Royaume dans les Épîtres

................................... 33

5. Le Message céleste………………………………………………35

6. Considérations relatives à la Loi

................................................. 38

7. L'Histoire de l'Olivier ..................................................................

45

8. La Justification

............................................................................ 50

9. Les deux Hommes .......................................................................

54

10. Résumé de la période des Actes

................................................ 58

DEUXIÈME

PARTIE

Après

les Actes

1. Les quatre Épîtres écrites en Prison ...........................................

62

2. Le Message du Mystère

.............................................................. 63

a) Une nouvelle unité ....................................................................

65

b) Un nouveau mystère

.................................................................. 67

c) Accès à une nouvelle sphère ......................................................

69

d) Une nouvelle Église

.................................................................. 71

e) Une nouvelle espérance

............................................................. 72

3. Les trois sphères

........................................................................ 73

4. Paul abandonné

.......................................................................... 76

5. Le désarroi général au premier siècle

........................................ 80

TROISIÈME

PARTIE

Les

documents humains des premiers siècles

a) Épître de Barnabas ........................……………………….......… 83

b) La « Doctrine des douze Apôtres » ..........………………...….... 85

c) Les Épîtres de Clément ........................

....................................... 88

d) Les Épîtres d'Ignace

......................................................................89

e) L'Épître de Polycarpe ....................................................................90

f) Les Livres d'Hermas

.......................................................................90

g) Constitutions des Apôtres

..............................................................90

h) Les Pères Apologètes .....................................................................90

i) Eusèbe…………………………………………………. ...............92

CONCLUSION ................................................................................100

APPENDICE 1. - Autre et Différent

..................................................106

APPENDICE 2. - Né de l'Esprit, rempli de l'Esprit,

accompli par l'Esprit .........................................................................109

APPENDICE 3. - Les Épîtres de Paul ...............................................112

APPENDICE 4. - Les Sur Célestes

...................................................115

APPENDICE 5. - L'Église qui est le Corps de Christ

APPENDICE 6. - Peut-on juger de la valeur d'un message

d'après le nombre de conversions obtenues ?....................................123

APPENDICE 7. - La Pâque et la Messe

............................................127

APPENDICE 8. - La date de la Pâque

...............................................131

APPENDICE 9 . – Quelques considérations éparses relatives à

« l’Église naissante »………………………….............................….133

SCHEMAS

ET TABLEAUX

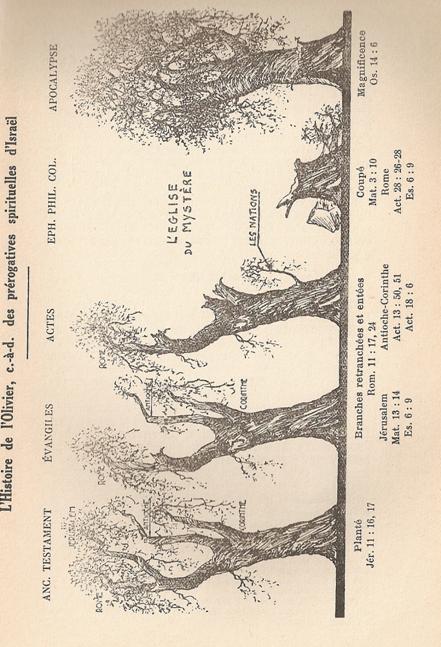

L'Histoire de l'Olivier.

.........................................................................49

Les Trois Sphères

................................................................................73

Les éons et les sphères

........................................................................74

Résumé du rituel de la Pâque juive………………………………….129

_________________________

Alençon

– Imp. Corbière & Jugain.

LES ENSEIGNEMENTS

de l'Apôtre Paul

Page 5

Alors que notre premier volume,

Le Plan Divin a pour but principal de donner un aperçu, général des âges

et du rôle du peuple d'Israël, le présent ouvrage traite plus spécialement la

période des Actes et de l'intervalle entre cette période et le retour de

Christ. Après avoir, dans le premier volume, indiqué les grandes divisions à

discerner dans l'histoire de l'humanité, nous examinons ici les grandes

divisions à reconnaître dans les messages divins.

Nous croyons que, si le

déplorable état actuel du christianisme est avant tout dû à un manque de foi,

deux grandes erreurs ont été, d'une manière plus spéciale, la source de la

confusion et de la ruine : l'idée que « l'Église » remplace Israël et que ce

peuple n'a plus, dès lors, d'avenir comme tel, que cette « Église » commence à

la Pentecôte, et que la totalité du N.T. concerne tous les croyants sans

distinction. Cette tradition humaine des premiers siècles a conduit d'une part

à une usurpation de pouvoir (l'Église de Rome), et d'autre part à une confusion

générale (le protestantisme).

Suivons très sommairement

quelques étapes de ce développement. On n'a pas cru à l'avenir d'Israël, malgré

les affirmations innombrables de la loi et des prophètes. On n'a pas distingué

les âges et les dispensations. Quand Israël fut rejeté temporairement à la fin

des Actes, on a donc cru qu'une autre unité visible devait remplacer ce peuple,

et l'on est arrivé petit à petit à lui approprier le rôle qu'Israël aura sur

terre pendant l'âge prochain. C'est la base de l'Église romaine avec tous ses

abus. Mais le fait qu'un tel ordre de choses n'est pas scripturaire conduit

nécessairement à la corruption. De là une réaction de ceux qui tiennent aux

Écritures ; et la Réforme fait un effort pour revenir vers la foi divine et

vers les enseignements de Paul.

Page 6

Mais la base de l'erreur n'est

pas entamée, et la substitution de « l'Église » à Israël conduit à

d'innombrables difficultés qu'on est amené à résoudre en spiritualisant une

grande partie de la Parole. Mais de grandes difficultés subsistent. Tant que

les problèmes dogmatiques soulevés par la réaction contre Rome occupent les

réformateurs et leurs successeurs, ces difficultés demeurent à l'arrière-plan ;

mais quand la situation se stabilise, elles surgissent et hantent les

théologiens.

Ainsi la tradition humaine

conduit par exemple à la nécessité d'admettre que le Seigneur et les Apôtres se

sont trompés quand ils parlaient de la venue prochaine du Royaume terrestre. On

est amené aussi à la conclusion que Paul a souvent changé d'idées. La logique

oblige alors à ne plus voir dans la Bible un document inspiré par Dieu, mais un

produit de la pensée humaine qu'on peut donc juger et critiquer. Arrivé là, un

examen « rationnel » semble montrer partout contradictions et erreurs, qui

confirment la non inspiration. Que reste-t-il alors ? Un ancien document,

vénérable, mais non pas divin, et une vague morale « chrétienne ».

Après ce désastre, on tâche de

sauver les apparences, et même de présenter les résultats de cette critique

destructive comme un grand bienfait (1). On dit par exemple qu'il ne faut pas une « religion

d'autorité », et qu'il est donc bon de pouvoir montrer que la Bible n'est pas

une autorité.

1 ) M. A. Westphal dans son «

Introduction » au Dictionnaire Encyclopédique de la Bible pense pouvoir citer

beaucoup de contradictions dans la Bible. Il serait facile de montrer que si

l'on ne commence pas par douter de ce que la Bible dit, si on la prend telle

qu'elle est, ces « contradictions » n'existent pas et qu'il est inutile de

chercher une théorie pour les expliquer. Il dit : « En démêlant ces relations

(c a d les trois documents supposés JE D, P), en les reconstituant, autant que

faire se peut, en faisant saillir la pensée originale de chacune d'elles, en

établissant entre elles une saine chronologie, la critique a libéré la foi

d'objections redoutables et ouvert devant elle des horizons de lumière ». En

réalité aucun résultat positif n'est acquis. On est en plein chaos. Le seul résultat

est que la Bible a perdu toute autorité et est pratiquement abandonnée par la

masse.

Faisons de la recherche, mais

pas de critique. Ne craignons pas l'esclavage théopneustique », car si nous

sommes «esclaves» de Dieu et si la Bible est Sa Parole, nous pouvons donc aussi

être « esclaves » de cette dernière. La « théorie de l'inspiration » est

vérifiée par toute l'Écriture et conduit à une unité absolue et à un résultat

positif.

Page 7

Dieu même aurait amené le monde

à reconnaître qu’il ne faut pas chercher à établir l'autorité extérieure d'un

livre. Il voudrait conduire à une religion intérieure, qui se manifesterait à

la conscience pieuse. La source de la vérité serait dans l'homme, et il

suffirait de lui donner l'occasion de se manifester. Il y aurait bien un

témoignage divin dans la Bible, mais il n'y aurait pire hérésie que de prendre

ce livre comme inspiré intégralement et comme ayant une autorité égale à celle

de Dieu car, dans ce cas, la vérité serait extérieure à nous.

Au lieu de reconnaître que la

tradition humaine nous a égarés, on préfère se persuader que la Bible n'est pas

une autorité qui juge l'homme et ne peut pas être critiquée par lui. On a

raison de ne pas sacrifier la raison, mais on a tort de sacrifier les

Écritures. Car par la raison on peut montrer, et c'est ce que nous aurons

l'occasion de faire à plusieurs reprises dans nos ouvrages, que la source des

difficultés n'est pas dans la Parole de Dieu, mais dans la tradition humaine

qui, après avoir rejeté une partie de ses enseignements, a prétendu interpréter

le reste d'une manière arbitraire. Si les Écritures, prises telles qu'elles

sont, se contredisaient ou étaient dans l'erreur, personne ne demanderait

d'accepter ces contradictions ou ces erreurs parce qu'elles se trouvent dans la

Bible. La vraie question est de savoir si ces contradictions et erreurs s'y

trouvent réellement. Est-il logique de commencer par ne pas accepter certaines

choses (par exemple la restauration d'Israël) et d'accuser d'erreur la Parole

quand on est ainsi conduit à une difficulté ?

D'autre part, comparer

l'autorité de la Bible à celle de l'Église romaine, et nier les deux pour

proposer une « religion de l'esprit » est faire preuve d'une singulière

confusion. Tout ce qu'on objecte à l'autorité d'un livre, on peut l'objecter à

celle de Dieu et du Seigneur. Ne sont-ils pas des autorités ? Et voudrait-on

prétendre qu'il est impossible que Dieu ait donné un livre divin ? Si oui, sur

quelle base ? Sinon, les arguments de principe contre une autorité tombent. Et les

arguments qui découlent d'une fausse tradition n’ont aucune valeur ( 2 ).

(2) Il est pénible de voir

comment certains se basent sur cette « lettre » pour tâcher d'en tirer un

argument contre la « lettre ». Ils citent 2 Cor. 3 : 6 : « Car la lettre tue,

mais l'esprit vivifie. » La « lettre » indique ici, « le ministère de la mort

gravé avec des lettres sur des pierres » (v. 7), c à d l'ancienne alliance qui

présentait à Israël la volonté de Dieu, mais ne donnait pas le moyen d'obéir à

cette volonté. En contraste avec cette « lettre » Paul dit qu'il est le

ministre d'une nouvelle alliance (v. 6). Nous avons montré dans « Le Plan Divin

» et nous y revenons

dans

le présent ouvrage, que la nouvelle alliance demande encore et toujours

l'exécution de la volonté de Dieu, c.-à-d. ce qui avait été écrit par Moïse,

mais en donnant la capacité de l'accomplir c.-à-d. la grâce, l'aide de

l'Esprit. La « lettre ~ seule, sans l'Esprit, ne peut que tuer, ainsi qu'il est

dit en Rom. 7 : 10, Il : ( Le commandement qui conduit à la vie se trouva pour

moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion me séduisit par le

commandement, et par lui me fit mourir. » Ce n'est en réalité pas la lettre, la

loi qui tue, mais c'est le péché (v. 13). Cette action était nécessaire pour

amener Israël à Christ. Arrivé là, ne devait-il plus observer la « lettre » ?

Bien au contraire, c'est justement alors qu'il pouvait le faire. La "

lettre", reste donc absolument nécessaire pour connaître la volonté de

Dieu (Rom. 2 : 18). De même la « lettre » inspirée, la Parole de Dieu, nous est

nécessaire pour connaître toute la volonté de Dieu. Mais la lettre seule est

morte, elle doit vivre en nous par le Saint-Esprit.

Page 8

Admettons un moment que nous

devions retenir seulement ce que nos « lumières intérieures » nous font

reconnaître comme juste et vrai. Si nous reconnaissons de cette manière que

toute la Bible est la Parole de Dieu, qui peut nous empêcher d'en témoigner ?

Voudrait-on nous imposer d'autorité que la Bible est faillible ?

Examinons de plus près la

confusion de ceux qui ne veulent pas de l'autorité d'un livre. Ce Livre peut

très bien être autorité dans le sens qu'il est la vérité sans l’être dans le

sens qu'il s'impose autoritairement. Même s'il est la vérité, s'il est la Parole

de Dieu, l'appropriation personnelle de cette vérité ne se fait que librement

par le témoignage du Saint-Esprit en nous. Imposer ce Livre est l'erreur

que l'on peut combattre et désigner par une « religion d'autorité ». Dire qu'il

ne peut y avoir qu'une « religion de l'esprit » n'a donc rien à faire avec la

question de savoir si la Bible est entièrement inspirée ou non, si elle est la

vérité ou ne fait que contenir la vérité.

Et qu'on ne dise pas que nous

n'avons pas besoin d'une vérité écrite ! Hommes, il nous a été donné par Dieu

une intelligence et une raison, et le Livre est essentiellement adapté à ces

facultés. C'est par ces dons que nous avons accès à la vérité dans la mesure où

elle nous est accessible dans notre manière d'être actuelle. Nous ne devons pas

nous attendre maintenant à des intuitions et des révélations qui nous

permettraient de nous passer de l'Écriture.

Page 9

Le Saint-Esprit agit en

nous non pas de manière à rendre nos facultés « naturelles » inutiles, mais en

illuminant ce qui est obscurci. Le Saint-Esprit qui a inspiré les écrivains de

la Bible ne se passe pas de ces Écritures et ne nous communique pas la vérité

sans la Parole. Si nous n'acceptons pas ces révélations écrites, nous ne

pouvons avoir qu'une foi vague, car l'objet de cette foi est mal déterminé et

ne résulte que d'impressions diverses : conversations, lectures, prédications,

qui toutes sont fort imparfaites. Une vérité écrite est une base sûre qui donne

du corps à l'objet de notre foi.

La tradition et la critique, se

donnant la main, ont conduit à n'avoir plus rien de concret, et il ne reste que

cette « foi » vague qui peut s'adapter à tout parce qu'elle n'est rien. Quand

on ne distingue pas les âges, les dispensations, les messages, etc., il va de

soi qu'on se trouve devant un mélange d'où ne peut résulter aucune indication

nette. On est conduit alors à ne plus s'attacher à la lettre (3). Mais en

distinguant les choses qui diffèrent, l'objet de notre foi peut se préciser et

notre foi peut alors embrasser beaucoup de choses. Toutes nos facultés

concourent à cette oeuvre, notre intelligence sanctifiée aussi bien que nos

sentiments. Nous sommes loin alors de croire « en bloc » tout ce que la Parole

enseigne, sans nous en approprier le contenu.

Relevons un argument qui a pu

impressionner certaines personnes : nous ne possédons pas le texte original et

les copies présentent certaines différences. À quoi bon prétendre que le texte

original est inspiré, si nous ne le connaissons pas ? La réponse n'est pas

difficile. Supposons qu'un artiste renommé ait produit un chef-d'oeuvre. Par

l'effet du temps et du manque de soins, le tableau s'est crevassé, il s'est

recouvert de taches, et quelques petites parties manquent. Certains ont cru bon

de réparer ces défauts et ont essayé de restaurer le chef-d'oeuvre. Dira-t-on :

« À quoi bon prétendre que

c'est l'oeuvre du maître, puisque nous ne possédons pas le tableau intact ? »

(3) Au contraire, ce qui semble contradiction

quand on part d'un point de vue faux, devient confirmation quand on prend le

point de vue juste. Un examen poussé du texte original montre continuellement

son inspiration au chercheur, car une telle précision dans le choix des mots et

une telle structure de l'ensemble ne se trouve dans aucun document humain.

Page 10

Et qui prétendra que les

imperfections enlèvent toute valeur à cette oeuvre ? N'est-il pas vrai qu'on

reconnaisse d'une part la main du maître et d'autre part les petits défauts ?

Ainsi en est-il des Écritures. Il y a un certain nombre de mots douteux, il y a

quelques expressions incertaines. Mais cela ne touche pas l'ensemble et un

chercheur pourra même arriver à reconstituer l'original. La critique a l'air de

dire que le tableau est tellement détérioré qu'on ne reconnaît plus le sujet,

qu'on peut prendre un objet pour un autre. Or il n'en est rien, l'oeuvre ne

peut jamais nous induire en erreur quand il s'agit de questions importantes.

Même dans les détails, il est bien rare qu'après, un examen comparatif des

manuscrits, on n'arrive pas à la vérité pure.

Mais ici se présente une autre

objection. La masse des croyants ne peut pas examiner les textes. Encore une

fois : à quoi bon alors que l'original soit inspiré ou non ? Nous répondrons en

poursuivant notre comparaison. Le chef-d'oeuvre a été copié par d'autres

artistes. Pour la majorité de ceux qui regardent le tableau, il n'y a pas

grande différence avec l'original car le sujet général est rendu avec

suffisamment de précision. Ce n'est que dans le cas où un examen précis est

nécessaire qu'on devra recourir à l'original. Dans la plupart des cas, il

suffira d'un peu d'exercice et d'attention. Nul besoin d'être expert. N'en

est-il pas de même avec la Parole de Dieu ? Les versions sont satisfaisantes

dans beaucoup de cas, ce n'est que dans les détails qu'il faut préciser et

alors un examen relativement simple, qui peut se faire à l'aide d'une

Concordance et d'un lexique peut être entrepris par tout croyant décidé. On a

trop souvent pris la mauvaise habitude de considérer des recherches de ce genre

comme étant hors de la portée d'un croyant « ordinaire ».

Quant à la question : pourquoi

nous acceptons le canon des Écritures établi qu'il fut par une autorité que

nous ne reconnaissons pas, il est assez élémentaire que si Dieu a voulu nous

donner Sa Parole, Il a pu le faire malgré et contre tout. Nous avons tout ce

qu'il a jugé bon de nous donner. Chaque élément de cette Parole porte

d'ailleurs la marque divine et aucun autre document ne peut s'y comparer.

Page 11

La critique a parfois eu

recours à l'orgueil humain pour s'imposer aux naïfs. On a dit que c'est par

ignorance, par défaut de sens critique, par illuminisme qu'on tient à

l'inspiration verbale, mais qu'une étude sérieuse est suffisante pour montrer

que cette opinion n'est pas tenable. Nous accordons que cela a pu se produire

souvent. Surtout dans les cas où les conceptions traditionnelles concernant

Israël et « l'Église ont embrouillé les pensées et où l'on ne distingue ni âge,

ni dispensation. Alors une étude plus sérieuse a semblé montrer les

contradictions apparentes et a pu faire conclure faussement à la faillibilité

de la Parole. Mais qu'on ne dise pas que c'est là un conséquence nécessaire

d'un examen sérieux. Car nous aussi connaissons les documents des premiers

siècles, nous aussi avons suivi le développement de « l'Église », nous aussi

savons comment est née la critique par Luther, Spinoza, Grotius, les

philosophes allemands et tant d'autres. Nous avons suivi avec douleur les

progrès de ce chancre chez Bayle, Leclerc, etc., même dans l'école de Saumur.

Nous connaissons la réaction du Réveil et nous pouvions prévoir qu'elle ne

durerait pas, car tant que les idées traditionnelles directrices demeuraient,

on ne pouvait sortir des conséquences logiques du système. L'expérience

douloureuse d'un Scherer en est témoin. Nous aussi nous avons vu le

développement à outrance de la critique chez de Wette, Baur, Wellhausen, pour

ne pas parler des plus modernes. Nous connaissons toutes ces théories qui

furent répandues comme des conclusions infaillibles de la critique et que les

faits, une plus grande connaissance des langues anciennes, les fouilles dans

les pays bibliques, etc., ont nettement démenti ( 4).

4 On ne compte plus les théories audacieusement imposées par la critique

comme des faits certains, et qui ont été démentis radicalement par la recherche

archéologique et l'étude documentaire. Nous ne mentionnons ici que quelques cas

typiques :

1. On a prétendu que les cinq

premiers livres de la Bible ne pouvaient pas avoir été écrits par Moïse, parce

que de son temps la civilisation ne pouvait pas encore avoir atteint le

développement que montrent ces livres, et qu'en particulier il ne pouvait

exister alors une législation aussi raffinée. Or les résultats des recherches

démontrent, de plus en plus, que la civilisation est très ancienne. Les

tombeaux d'Ur sont estimés être de 1.500 ans plus anciens qu'Abraham et

révèlent une civilisation extraordinaire. Le code d'Hammurabi a montré en particulier

que des législations très développées existaient longtemps avant Abraham.

D'après un expert contemporain,

M. C.-L. Woolley, qui dirige l'expédition du British Muséum et de l'University

Muséum de Philadelphie, Abraham a vécu dans des conditions de vie domestique et

nationale fort compliquée, qui ont étonné tous les chercheurs. Il dit aussi : «

Les fouilles n'éclairent pas toujours la Bible, mais nous avons au contraire-

recours à la Bible pour expliquer les faits donnés par elles. » La Parole de Dieu

se manifeste donc aussi comme une « autorité » dans ce domaine.

2. Le Prof. Garstang qui a

montré que la pioche confirme ce que la Bible dit de la prise de Jéricho, a

écrit ceci : La présentation historique de l'établissement d'Israël en Canaan,

tel qu'elle est donnée par les livres de Josué et des Juges, rue semble, après

dix ans d'investigations sur place, au cours desquels j'ai examiné tout site et

toute route qui s'y rapportent, être à l'abri de toute objection archéologique

ou topographique importante. D'autre part, les dates plus récentes proposées

par des théoriciens modernes conduisent immédiatement à des difficultés

archéologiques et déforment la narration. L' « onus probandi » reste sûrement

chez ceux qui rejettent la tradition biblique. » Son expédition de 1932 a

confirmé l'histoire de l'Exode d'Égypte.

3.

Une étude minutieuse des documents écrits dans les langues sémitiques et autres

a permis au Prof. R. D. Wilson (Princeton Theological Seminary) de montrer :

qu'il n'y a aucune raison pour ne pas croire que le Pentateuque serait de Moïse

et que David aurait écrit beaucoup de Psaumes, et que les langues et l'histoire

confirment que tous les livres de l'A. T., excepté quelques-uns, ont été écrits

plus tôt que 500 ans avant Jésus-Christ.

Parmi beaucoup d'études, qui

montrent que la critique résulte souvent de l'ignorance, nous donnons l'extrait

suivant :

" La critique assure

qu'Esdras, Néhémie et les Chroniques dans leur forme actuelle ont été

rassemblés par le même rédacteur et que celui-ci a dû vivre pendant la période

grecque parce qu'il désigne les rois de Perse par l'expression « Rois de Perse

». L'éminent critique allemand Ewald a dit : « Il est inutile et en

contradiction avec les habitudes de ce temps, de désigner les rois de Perse par

le titre , Rois de Perse... ». Or j'ai montré par une conclusion déduite d'un

examen de tous les titres des rois d'Égypte, de Babylone, d'Assyrie, de la

Grèce et de tous les autres peuples de cette partie du monde, y compris les

Israélites, depuis 4.000 ans avant Christ jusqu'au temps d'Auguste, que de tout

temps, dans toutes les langues et dans tous les royaumes des titres comme celui

ci-dessus ont été utilisés (Voir : The Princeton Theological Review de

1905 et 6). L'auteur a montré en plus que le titre " Roi des Perses "

a été donné par Nabonide, roi de Babylone, à Cyrus en l'an 546 avant

Jésus-Christ, sept ans avant le premier usage de ce titre dans la Bible et

qu'il était utilisé par Xénophon en 365 avant Christ, probablement quarante ans

après avoir été utilisé pour la dernière fois dans la Bible. Il a montré

qu'entre les années 646 et 365, le titre fut utilisé 38 fois en divers temps

par 18 auteurs différant en 19 documents, 6 langues et 5 ou 6 pays. Il a

enfin montré que les auteurs grecs postérieurs à la période perse n'étaient pas

habitués à utiliser ce titre (Voir : Festschrift, Éd. Sachan, Berlin,

1911). »

" La Bible a donc raison ;

et il est démontré que le Prof. Ewald de Göttingen, de son temps l'allemand le plus

savant pour ce qui concerne l'A. T. et les Prof. Driver et Gray d'Oxford ont

tort. Tous auraient pu prendre connaissance de l'évidence donnée par Hérodote,

Thucydide, Eschyle, Xénophon et autres. Après un examen minutieux de ce que ces

savants ont écrit à propos de ce titre, je n'ai pu trouver aucune indication

qui montre qu'ils se soient jamais adressés pour leurs renseignements à une

source quelconque hors du grec, de l'hébreu et de l'araméen. Et pour ce qui

concerne ces sources, ils n'ont pas prêté attention aux grands auteurs grecs

nommés ci-dessus. S'ils sont si négligents et si peu dignes de confiance là où

leurs affirmations peuvent être contrôlées, quelle raison y aurait-il alors

pour attendre de nous que nous les croyions quand leurs affirmations ne peuvent

pas l'être ? »

Voilà quelques exemples qui

montrent que la critique moderne et soi-disant scientifique, ne s'appuie pas

sur des faits, mais sur l'ignorance. Les faits ont toujours confirmé la Parole

de Dieu. Jamais un fait n'en a prouvé l'erreur.

Page 12

L'homme érudit et savant a

donné la mesure de son ignorance et de son orgueil quand il s'est attaqué à ce

qui est divin. Ce n'est donc pas par ignorance que nous croyons à l'inspiration

des Écritures.

Page 13

Au contraire, en voyant

l'impuissance de la critique moderne

nous avons une Preuve nouvelle

de son erreur ( 5 ) et de l'inspiration de la Parole qui reste au-dessus

de toutes les attaques. Si l'on ne part pas d'un point de vue faux, un examen «

scientifique » doit conduire à la conclusion que le Livre n'est pas humain. La

foi et le Saint-esprit nous en donnent la certitude.

Nos publications ont pour but

principal d'amener ceux qui ont soif de vérité à réexaminer les choses. Nous

sommes loin d'imposer nos idées ; nous ne sommes pas une « autorité ». Mais

nous voyons une solution, alors que presque tout mène au néant (6 ).

5 (5) On a souvent parlé des , résultats acquis » de la critique or, tout

est chaos dans cette critique. Les théories de Baur et de l'école de Tübingen

ont en grande partie été abandonnés. Les théories de Wellhausen sont aussi

fortement discréditées. Quand on examine l'évolution des nombreuses théories

concernant les soi-disant « sources » de l'A. T. et le désaccord permanent

entre les grands théologiens, on est édifié sur ce que veut dire : « résultats

acquis ». Il est trop visible que, dans beaucoup de cas, le point de départ de

la critique est que l'on n'accepte pas d'intervention divine. Tout ce qui n'est

pas « naturel » est a priori écarté, comme étant impossible !

6 (6) Il est probable que certains nous répéteront ce qu'on a dit de tout

temps à ceux qui désirent un retour à la vérité et que nous rendrons par les

mots de Calvin : « Ils enquièrent si c'est raison qu'elle (la doctrine de

Calvin) surmonte le consentement de tant de Pères anciens, et si longue

coustume. Ils insistent, que nous la confessions estre schismatique,

puisqu'elle fait la guerre à l'Église : ou que nous respondions, que l'Église a

esté morte par tant longues années, ausquelles il n'en, estoit nulle mention. »

Et plus loin : " Toutesfois ce n'est pas nouvel exemple. On demandoit à

Hélie s'il n'estoit pas celuy qui troubloit Israël (1 Rois 18, 17). Christ

estoit estimé seditieux ,des Juifs (Luc 23, 5). On accusoit les Apostres, comme

s'ils eussent esmeu le populaire à tumulte (Actes 24, 5). » Il se réfère

ensuite à la réponse d'Élie en 1 Rois 18 : 18.

Page 14

Nous proposerons aux croyants

sérieux de faire un effort personnel et de considérer notre travail comme indiquant

quelques jalons le long de la route solitaire qu'ils auront à parcourir.

Dans l'Introduction de notre

ouvrage Le Plan Divin, nous avons déjà exprimé l'opinion qu'il ne faut

jamais craindre d'être trop intellectuel, pourvu qu'il y ait l'équilibre voulu

et qu'on soit spirituel au même degré. Dans le présent ouvrage aussi nous nous

adressons en grande partie à l'intelligence de nos lecteurs, parce que nous ne

concevons pas comment on pourrait autrement exposer ces matières. Nous n'avons

fait que suivre l'exemple de Paul. Nous aurions pu nous attacher davantage à

exhorter le lecteur à prendre à coeur ces messages. Si nous ne l'avons pas

fait, cela ne signifie pas que nous ne le trouvons pas nécessaire. Mais nous

croyons que si le lecteur se rend compte de la profondeur croissante de ces

messages, il sera amené à lire et relire les

Epitres elles-mêmes et, exhorté

par elles d'une manière bien plus efficace que nous ne pourrions le faire. Ces

exhortations prennent toute leur vigueur pour celui qui sait qu'elles sont

d'inspiration divine et

qu'elles s'adressent directement à lui. Or, notre effort a pour but, d'abord de

mieux faire apprécier toute la Parole en supprimant des obstacles qui

pourraient faire douter de son inspiration, et ensuite de rendre chaque message

plus saisissant en le réservant à ceux auxquels il s'adresse. Trop souvent, la

Bible ne semble qu'un chaos plein d'exhortations contradictoires. Par le

mélange, l'effet des parties différentes se neutralise. On ne comprend plus et

on délaisse la Parole. La tradition et les habitudes « religieuses » prennent

alors la place que l'Écriture devrait occuper. Celui qui est membre d'une «

Église » se croit souvent régénéré de ce fait ; pour lui, plus besoin de

repentir. Il croit ne plus être pécheur et pense être sauvé par une foi bien

souvent superficielle.

Nous mettons le lecteur devant

les faits et l'aidons à examiner par lui-même. Nous espérons qu'ainsi le non

régénéré reconnaîtra son état et que sa connaissance intellectuelle le conduira

à prendre au sérieux les exhortations divines adressées aux non régénérés.

Page 15

De même, celui qui n'est pas

encore mort au péché pourra apprendre à s'humilier, à se repentir, à mourir. Et

ainsi, même dans la position la plus avancée sur la voie du salut, le croyant

pourra nettement distinguer la volonté spéciale de Dieu envers lui et accepter

le message particulier qui s'adapte à son cas.

Nous mettons le lecteur en

garde d'une manière toute spéciale contre une fausse impression qui pourrait

résulter d'une lecture superficielle. Nous ne disons pas qu'une partie de la

Bible ne serait pas nécessaire. (Voir à ce sujet aussi p. 32). Tout est utile.

Partout nous trouvons des enseignements nécessaires, des exemples utiles, des

exhortations salutaires. Si nous divisons la Parole, ce n'est pas pour rejeter

certaines choses, mais pour mieux les appliquer, en les plaçant sur leur vrai

plan.

La principale réserve que nous

faisons, c'est que les choses extérieures dépendent souvent des conditions

extérieures et que ces choses doivent rester réservées à ces conditions. À

telle époque, Dieu peut interdire de manger de la viande, à tel peuple Il peut

ordonner des sacrifices, à tel groupe Il peut imposer tel rite. Tout cela est

utile à tous les points de vue, mais tout n'est pas imposé à tous.

Nous faisons une deuxième

restriction. C'est que, pour chaque groupe d'hommes : incroyant, régénéré, «

fils » de Dieu, homme fait, il y a un message particulier. Ce qui est adressé à

l'incroyant ne s'adresse plus au régénéré, etc. Toute l'Écriture reste

cependant utile à tous.

Dans La Voie du Salut, qui

est en préparation, nous traitons de ce qui concerne chaque homme

personnellement. Le Plan Divin et le présent ouvrage ne sont que la

préparation ; l'essentiel pour tout homme est de voir quelle place il occupe

dans la création et comment il peut, en glorifiant Dieu, arriver au but

glorieux qui lui a été assigné.

Nous remercions Mlle J. B., MM.

E. C., H. B., G. G., et d'autres encore pour la révision et la correction du

texte, ainsi que pour leurs suggestions.

Versailles, 1935.

Résumé de notre ouvrage « Le

Plan Divin »

Page 16

Nous croyons utile de présenter

avant tout un résumé de notre ouvrage Le Plan Divin, qui donne un aperçu

général des âges et du rôle du peuple d'Israël.

La Parole de Dieu, acceptée

simplement, comme elle nous est donnée, forme une unité sans contradictions et

nous fait connaître le Plan divin.

Avant toute création, Dieu est.

L'Image de Dieu, nommée aussi « Fils de Dieu », devint créature pour créer.

Le Fils de Dieu est le Médiateur en tout : création, rédemption, perfection.

La création est bonne, mais non

parfaite (puisqu'elle n'est pas Dieu). Dieu veut l'amener à la perfection par

la voie de la liberté. La créature est donc libre et peut faire de sa liberté

un usage bon ou mauvais, suivant qu'elle fait ou ne fait pas la volonté de

Dieu.

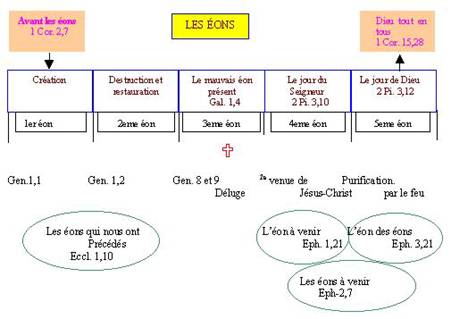

La création comprend cinq éons

(âges). Les conditions d'existence, les lois, diffèrent complètement d'un éon à

l'autre, mais il y a une certaine correspondance entre le premier éon et le

cinquième, ainsi qu'entre le deuxième et le quatrième.

Premier éon. - Dieu a, par le moyen de Son Fils, créé librement

des êtres libres et a montré ainsi Sa perfection, Certains êtres s'écartent de

Dieu, tombent ainsi dans le péché et s'élèvent même contre Dieu. Satan

(I'Adversaire), un chérubin tombé par orgueil, joue le rôle principal dans

cette révolte insensée. Une partie de la création est précipitée dans le chaos.

Mais Dieu veut que la créature

parvienne à sa destinée.

Deuxième éon. - Après le chaos, vient la reconstruction en six

jours. Adam est créé à l'Image de Dieu et ressemble donc au Fils devenu

créature.

Il reçoit les grâces

nécessaires pour soumettre la mer, le ciel et la terre, pour être roi. Mais,

avant tout, il doit lui-même occuper librement sa position en faisant la

volonté de Dieu.

Page 17

Il manque ce but à cause de la

séduction de Satan, qui veut empêcher la réalisation sur terre du Royaume

(Royaume céleste cependant, parce qu'institué par le Ciel).

Adam est ainsi privé de la

gloire de Dieu, il est séparé de la source de Vie (mort spirituelle). Il n'a

plus qu'un reste de vie corporelle : il est « mourant », et ainsi le seront

tous ceux qui proviennent de lui.

La terre est maudite. L'homme

n'est pas seulement devenu ennemi de Dieu, mais aussi ennemi de la création.

Les anges déchus (et leur

progéniture) souillent la terre. Le déluge enlève cette corruption et laisse

Noé et les siens.

Troisième éon. - C'est dans cet « âge » que nous vivons. Il diffère

aussi dans les conditions physiques, de l'éon précédent. Cet âge est appelé : «

Le mauvais âge présent », et Satan en est le dieu.

Dieu veut réaliser Son plan. Il

livre la terre et la mer entre les mains de Noé, puis choisit Sem, Abraham,

Isaac, Jacob pour servir d'instruments à la restauration et amener le Royaume.

Satan réagit constamment.

Abraham reçoit la promesse de

bénédictions terrestres et célestes : il aura deux postérités.

Dieu choisit, parmi les nations,

un peuple : Israël, (lui devra spécialement servir à apporter la régénération

du monde, mais qui doit d'abord lui-même être régénéré, c'est-à-dire entrer en

communion spirituelle avec Dieu.

Pour que ce peuple se rende

compte de son péché, se tourne librement vers Dieu et soit régénéré par Lui,

Dieu lui indique ce qu'Il désire : Il lui donne la Loi. Cette Loi a pour base

Sa volonté générale envers toute créature, mais sa forme spéciale n'en est

applicable qu'à Israël, particulièrement en ce qui concerne les cérémonies. Par

l'Ancienne Alliance Dieu demande que la Loi soit exécutée intégralement. Israël

aurait dû se rendre compte qu'il ne savait pas exécuter ce que cette Alliance

demandait et aurait dû avoir recours à la grâce divine. Le peuple élu manque son

but en prétendant faire par ses propres forces ce que Dieu désire.

Page 18

Toute l'histoire d'Israël

prouve la patience de Dieu, qui veut amener Son peuple, par la voie de la

liberté, à se détourner de Satan et à se repentir.

L'Adversaire intervient à tout

moment dans le but d'empêcher la venue du Royaume et de la régénération

mondiale.

Dieu a donc suscité un peuple,

un pays (Canaan), une cité (Jérusalem). Pour que le Royaume vienne, il ne

manque que la repentance d'Israël. Les prophètes rappellent les promesses

divines et font entrevoir les bénédictions qui seront le partage de la terre

quand le Messie sera Roi.

Enfin, le Fils même, devenu

semblable aux hommes, vient sur terre, s'humilie et est obéissant jusqu'à la

mort sur la croix. Il résout le problème impossible à résoudre : concilier

l'amour et la justice de Dieu, permettre à la créature pécheresse et incapable

de faire le bien, de retourner vers Dieu. Il rend possible le pardon, la

justification, la réconciliation et la sanctification du pécheur. Il ne fonde

pas une nouvelle religion, mais Il exécute le Plan divin.

Jésus-Christ s'adresse au

peuple choisi, montre par ses actes qu'Il est son Roi et demande sa repentance

pour que le Royaume vienne sur terre. Les miracles et les signes confirment que

ce Royaume est proche. Il choisit douze Apôtres (les Apôtres de la

circoncision), qui seront assis sur douze trônes pour guider les douze tribus

d'Israël dans ce Royaume. Les vrais israélites formeront une Église visible.

Le Christ instaure la Nouvelle

Alliance avec Israël, dont parlaient les prophètes, et selon laquelle la Loi,

c'est-à-dire la volonté divine à leur égard, pourra être accomplie par la

grâce.

Par leur repentance, les hommes

peuvent obtenir le pardon des péchés et, par leur foi en Jésus-Christ, la vie

éonienne (éternelle), c'est-à-dire la vie sur terre pendant l'éon à venir.

Certains se tournent vers Lui,

mais le peuple, comme tel, le rejette et le fait crucifier. Tout semble perdu,

et pourtant la croix est le seul moyen pour arriver à la restauration et au but

final : Dieu tout en tous.

Par la résurrection d'entre les

morts, Jésus-Christ a été déclaré avec puissance être le Fils de Dieu. La grâce

abonde maintenant. Dieu a condamné et réconcilié le monde en Lui.

Après la croix, Israël n'est

pas rejeté. Les douze Apôtres insistent de nouveau sur la repentance et sur la

venue du Royaume.

Page 19

Ce Royaume par lequel

commencerait l'éon prochain, caractérisé par la régénération du monde, est

toujours « proche », les signes extérieurs : miracles, guérisons, intervention

des anges, etc., le prouvent.

La Loi et les cérémonies sont

scrupuleusement observées par les Juifs, même par ceux qui croient en Christ.

(Les Juifs ne cessent pas en effet d'être juifs quand ils croient en Christ,

mais peuvent alors l'être vraiment et accomplir la Loi par la grâce.)

À la Pentecôte, les anciennes

promesses faites à Israël commencent à se réaliser. Dix ans après seulement la

parole divine commence à être adressée aux Gentils, qui ont part aux

bénédictions d'Israël conformément aux prophéties.

Entre temps, Paul, non compris

parmi les Douze, se convertit. Il est l'apôtre des Gentils, et commence à

proclamer un nouveau message : la justification par la foi. Cette bonne

nouvelle dépasse celle (la régénération) des douze Apôtres de la circoncision

et vise déjà les conditions du cinquième éon. La proclamation, en quelque sorte

anticipée, a comme but partiel d'exciter Israël par la jalousie à accepter ses

privilèges.

Les Juifs rejettent leur Messie

successivement dans les grands centres et, au fur et à mesure, le message de

Paul prend plus d'importance. Le dernier effort auprès du peuple élu est fait

par Paul à Rome (Actes 28) ; mais là encore ce peuple ne veut pas entendre.

Israël est rejeté provisoirement, et toute possibilité d'une venue prochaine du

Royaume disparaît. En même temps, tous les signes extérieurs (y compris les

dons spirituels spéciaux visibles) annonçant le Royaume, cessent. Tout ce qui a

rapport à Israël, tel que l'observance de la Loi et les cérémonies religieuses

visibles, prend fin. Il y a là un changement radical de dispensation duquel il

est extrêmement important de tenir compte quand on lit ce qui est écrit avant

cette date : par exemple les Évangiles, les Actes, les Épîtres aux Romains, aux

Corinthiens, aux Galates et aux Thessaloniciens. La partie personnelle de ces

messages demeure, mais tout ce qui a rapport à la dispensation passe, cesse

d'être applicable. Les charismes pentecôtistes en particulier ne se rapportent

pas à nous.

Est-ce la faillite du Plan

divin ? Non, Paul, emprisonné, proclame maintenant un nouveau message, inconnu

de tout temps, à lui seulement révélé, et concernant le grand mystère : le

Corps de Christ.

Page 20

En esprit, on peut déjà

atteindre la position parfaite correspondant au but du Plan divin : Dieu tout

en tous. La voie du salut est donc entièrement connue : l'homme naturel doit

devenir enfant de Dieu (nouvelle naissance), puis « fils » de Dieu (nouvelle

création-justification) et enfin devenir homme parfait. La dispensation

actuelle est donc celle de l'Église du mystère. Elle commence après le temps

des Actes et prend fin avant le « jour du Seigneur » qui termine l'éon présent.

Pendant toute cette période, il y a interruption dans la réalisation des

prophéties, notre dispensation étant complètement inconnue des prophètes.

Les membres de l'Église du

mystère ressuscitent en premier lieu.

Israël passe par la grande

tribulation, se repent, et le Seigneur vient en gloire. C'est le moment de la

transformation des croyants vivants et de la résurrection des morts.

Tous les royaumes du monde sont

remis à Christ

Il est le Roi de toute la

terre. Satan est lié pour 1.000 ans.

Quatrième éon. - Le Fils de l'homme est assis sur le trône de Sa gloire,

et les 12 Apôtres sont assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël.

C'est le « renouvellement » (la régénération), le temps du rétablissement de

toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de Ses saints

prophètes. Israël occupe la terre promise, du Nil jusqu'à l'Euphrate, et toutes

les nations sont bénies en Abraham. Les juifs chrétiens forment l'Église de

Christ sur terre, une unité visible. La création est affranchie de la servitude

de la corruption. La terre produit normalement ; la nature des animaux est

changée, la durée de la vie décuplée. C'est une ère de justice et de paix,

Satan étant lié. Le temple de Jérusalem est le centre du culte d'Israël, qui

observe fidèlement la Loi par la grâce. La Nouvelle Alliance avec ce peuple est

accomplie et les conduit vers la sphère céleste.

La postérité céleste d'Abraham

se manifeste par des miracles et des actes puissants.

Après les 1.000 ans, Satan est

relâché pour un peu de temps. Il séduit les nations et est jeté dans l'étang de

feu et de soufre.

Page 21

Ceux qui n'ont pas eu part aux

résurrections passées paraissent devant le grand trône blanc pour être jugés.

Ils subissent le châtiment qu'ils méritent.

La durée de cet éon semble

devoir dépasser de beaucoup les 1.000 ans. La terre entière est amenée à

prendre part à la régénération. Tous les ennemis sont finalement mis sous les

pieds du Fils.

En résumé on voit sur terre

Israël et les nations régénérées !(les enfants de Dieu), dans le ciel les

justifiés (les fils de Dieu) et dans les sur cieux ceux qui sont arrivés à la

mesure de la stature parfaite de Christ et qui montrent l'infinie richesse de

la grâce de Dieu.

Le Christ a régné comme Roi

pendant cet éon et remet maintenant le Royaume au Père pour régner avec Lui.

Cinquième éon. - C'est celui de la nouvelle création. Toutes les

conditions sont de nouveau changées radicalement, y compris les lois physiques.

C'est le « jour de Dieu ». Tout ce qui est relatif à Adam, à l'ancienne

humanité est maintenant passé et englouti par la nouvelle humanité. Toute la

création est dans la sphère céleste, à part ceux qui se trouvent déjà pour

ainsi dire hors de la création, dans la sphère sur céleste.

La nouvelle Jérusalem descend

du ciel. Les mots manquent pour décrire la gloire de cet âge. On peut cependant

dire qu'il n'y a pas de mer, pas de souffrances, pas de jour et de nuit, pas de

mort, pas de temple, pas d'anathème, pas de péché. Dieu habite avec les hommes.

Christ règne avec le Père.

La création est amenée à l'état

où elle se trouvait au premier éon, mais avec cette différence, qu'elle a

appris, grâce à l'amour infini de Dieu et au sacrifice de Son Fils, à faire bon

usage de sa liberté. Elle peut ainsi atteindre la perfection.

Dieu tout en tous. - Dieu a atteint Son but et a fait pour cela

l'impossible Il a augmenté Sa gloire en créant et en rendant parfaite Sa

créature. Il est tout en tous et il n'y a donc plus de Médiateur, plus de Roi,

plus de Prêtre. Le Fils a achevé Son oeuvre et possède la gloire qu'Il avait

avant Son humiliation.

La créature, par sa communion

avec le Fils, est élevée avec Lui.

Page 22

Elle atteint l'amour parfait,

la liberté absolue en acceptant librement la volonté de Dieu et forme ainsi une

unité glorieuse.

Nous reproduisons aussi le

schéma du Plan Divin, qui donne en quelques traits un aperçu général des éons.

PREMIÈRE PARTIE

1.

- Qui est Paul ?

Page 23

Dans Le Plan Divin, nous

avons montré que Paul n'est pas l'un des Douze Apôtres. Certains pourraient en

conclure qu'il n'est donc pas apôtre. Mais cette remarque a déjà trouvé sa

réfutation et Paul lui-même a dit : « Ne suis-je pas apôtre ? » (1 Cor. 9 : 1).

On l'attaquait de toutes parts et sans doute a-t-on invoqué contre lui le fait

qu'il n'avait pas accompagné le Seigneur pendant sa vie terrestre et ne

satisfaisait donc pas aux conditions requises pour faire partie des Douze

(Actes 1 : 21, 22). Il reconnaît une différence entre eux et lui (1 Cor. 15 :

5-8), mais il maintient pourtant qu'il est apôtre, il prétend même avoir reçu

son apostolat directement du Seigneur Jésus-Christ (Rom. 1 : 5), et être

prédicateur et apôtre (1 Tim. 2 : 7). C'est principalement dans l'Épître aux

Galates qu'il insiste sur son titre : « Paul, apôtre, non de la part des

hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. » On s'était

rendu compte que son message aux Gentils n'était pas le même que celui des

Douze et c'était une raison de plus pour mettre son autorité en doute. Il

reconnaît avoir un autre message, mais cet Évangile « n'est pas de l'homme » et

il ne l'a reçu ni appris d'un homme, mais par une, révélation de Jésus-Christ (1). Il n'a

consulté « ni la chair, ni le sang » et ne monta point à Jérusalem vers ceux

qui furent apôtres avant lui. Trois ans après seulement il fait la connaissance

de Pierre. Quatorze ans après il expose aux Apôtres l'Évangile qu'il prêche aux

Gentils et Jacques, Pierre et Jean (apôtres de la circoncision) ayant reconnu

la grâce qui lui avait été accordée donnent à Paul et Barnabas (apôtres des

Gentils) la « main d'association ».

1 (1) Gal, 1 : 12. Il est bon de remarquer que le mot « apokalupsis »,

traduit par « révélation » indique toujours une communication venant

directement de Dieu.

Page 24

On doit se rendre compte qu'il

est donc absolument nécessaire de distinguer

1° Entre les douze apôtres de

la circoncision, choisis par le Seigneur avant son ascension et les apôtres de

l'incirconcision choisis après son ascension (2) ;

2° Entre le message spécial des

Douze, qui se rapportait au séjour du Seigneur sur terre et au Royaume

terrestre et le message spécial de Paul pendant les Actes, qui se rapporte à

des choses célestes et à la nouvelle création et où il ne connaît plus Christ

selon la chair (2 Cor.5 :16).

Ces distinctions n'empêchent

nullement d'une part Pierre de s'adresser aussi occasionnellement aux Gentils

(au sujet de leurs bénédictions dans le Royaume terrestre) et d'autre part Paul

de s'adresser aux Juifs. Nous verrons que le message caractéristique de Paul

dépasse celui des Douze. Paul peut à l'occasion parler du Royaume terrestre,

mais inversement les Douze ne parlent pas de ce qui est au-dessus de leur

sphère.

2 (2) Eph. 4 : 10 parle de Son ascension et Eph. 4 : 11 des apôtres

appelés après cet événement.

La version Darby rend souvent

le texte inspiré avec plus de fidélité que d'autres versions. Nous y trouvons

par exemple : « À moi, certes, ceux qui étaient considérés n'ont rien

communiqué de plus ; mais au contraire, ayant vu que l'évangile de

l'incirconcision m'a été confié, comme celui de la circoncision l'a été à

Pierre... » (Gal. 2 : 6, 7). La Parole parle en effet de plusieurs « évangiles

» c'est-à-dire de plusieurs Bonnes Nouvelles. Mais, objectera-t-on, Paul

lui-même affirme qu'il n'y a pas « un autre Évangile » (Gal. 1 : 7). Ici encore

la version Darby pourra nous aider il faut distinguer entre « autre » et «

différent » ( 1a ). Toutes les Bonnes Nouvelles qui sont d'inspiration

divine sont de la même espèce, donc pas « différentes », mais par contre

l'évangile auquel passaient les Galates était de provenance humaine ou

démoniaque, donc « différent ».

1a (1a) Grec : alles et heteros. Voir Appendice 1.

Page 25

La grâce de Dieu est telle qu'il

peut y avoir beaucoup de Bonnes Nouvelles, beaucoup d'évangiles, mais leur

ensemble forme une unité homogène, qui renferme Son dessein. En particulier, il

y a une Bonne Nouvelle spécialement pour les Juifs et une autre (mais de même

espèce divine) concernant les incirconcis. Ce dernier évangile a aussi été

appelé par Paul «mon évangile » pendant les Actes. Après cette période, il a

d'autres Bonnes Nouvelles qui complètent la grâce (2).

2 (2) Tous ceux qui ont étudié avec attention les épîtres de Paul se sont

rendu compte qu'elles comportaient des différences frappantes. On a essayé de

les expliquer sans y parvenir et quand l'incrédulité moderne a commencé à

critiquer les Écritures et à nier leur inspiration littérale, on a cru trouver

là des arguments décisifs. On a appelé ces différences de Paul « un progrès

constant de ses conceptions chrétiennes ». On parle de " formes

élémentaires » de la « connaissance humaine ». S'il était vrai qu'en « aucun

moment, ses conceptions ne lui ont paru parfaites ni définitives » on se

demande quelle valeur il faudrait attacher à ses écrits. On nous dit aussi que

par un nouveau « progrès » la pensée de Paul achève de « se débarrasser des

liens de l'eschatologie juive ». Il nous semble que les chrétiens qui croient à

l'inspiration littérale et à l'autorité des Écritures portent une lourde

responsabilité dans ces choses. Il ne suffit pas de passer sur ces problèmes

d'une manière superficielle. Ceci est déjà inconséquent, car si le texte est

inspiré, tout doit être pris très au sérieux et être soumis à un examen

spirituel profond. Mais la négligence de tels problèmes a singulièrement

contribué à répandre les enseignements destructifs et a donné l'impression

qu'on ne peut pas expliquer ces variations de Paul. Le lecteur verra que, pour

nous, la solution est simple. Nous acceptons la Parole telle qu'elle est, nous

l'examinons au microscope, mais nous l'embrassons aussi dans son ensemble.

Cette attitude ne nous donne pas seulement une réponse nette, mais montre que

la question était mal posée et qu'en fait, il n'existe aucune difficulté. De

pareilles difficultés apparentes proviennent du fait qu'on s'est écarté de

l'enseignement des Écritures et au lieu de s'éterniser à discuter une question

insoluble, il est bien plus simple de rechercher en quel endroit on s'est

écarté de la vérité.

Dans le cas présent, il faut

avant tout se rendre compte de la mission d'Israël comme nation. Il ne faut pas

s'imaginer qu'une « religion chrétienne », fondée par « Jésus » aurait remplacé

la « religion juive ». (Voir à ce sujet Le Plan Divin.) il faut aussi se

rendre compte qu'il y a une voie du salut comprenant plusieurs étapes,

plusieurs sphères. Paul parcourt ces sphères et proclame les Bonnes Nouvelles

correspondantes. Ce ne sont pas ses conceptions qui progressent dans le sens

qu'elles seraient au début plus loin de la vérité qu'à la fin. Ce qu'il dit est

toujours absolument juste et reste juste pour la sphère dont il parle. S'il y a

une différence entre ses messages, c'est qu'il y a une différence entre les

étapes successives dans la voie du salut. Il y a progression dans ce qui est

révélé (Jean 16 : 12-14 Eph. 3 : 5 etc.).

Quant à " l'eschatologie

juive », s'il y a un changement, ce n'est pas parce que Paul s'est trompé (ni

parce que les prophètes et le Seigneur même se seraient trompé !). Le Christ

viendra un jour sur terre pour établir son Royaume. Ce qu'il y eût de changé

après les Actes, c'est que par la rejection d'Israël ce Royaume n'était plus «

proche ». Dans les épîtres qui suivent cette période, Paul n'attend donc plus

la venue imminente de ce Royaume et de tout ce qui l'accompagne.

Page 26

3.

- Le Message du Royaume et de la Nouvelle Naissance.

L'évangile de la circoncision

est aussi celui du Royaume. Il est mentionné trois fois (1). Nous avons vu

dans Le Plan Divin que cet évangile annonçait à Israël que le Royaume

sur terre, faisant l'objet de tant de prophéties, était proche. Il ne fallait plus

que la repentance de ce peuple rebelle. Après Jean-Baptiste, le Roi Lui-même

était venu annoncer cette bonne nouvelle : « L'Esprit du Seigneur est sur moi,

parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m'a

envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la

délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les

opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » (Luc. 4 : 18, 19).

Après avoir cité ces paroles

d’Esaïe. Il ferma le livre et dit : « Aujourd'hui cette parole de l'Écriture

est accomplie. » Il s'arrêta au milieu d'une phrase d'Ésaïe parce que le reste

ne s'accomplirait que beaucoup plus tard, juste avant la venue du Royaume.

Le sommaire de ce message, qui

devait contribuer à les amener à la repentance et à la nouvelle naissance,

était que ce « Jésus » méprisé était le « Christ » c'est-à-dire

l'Oint, le Messie, le Fils de

Dieu (2 ).

Or nous voyons que Paul

proclame cette nouvelle dès sa conversion. Après quelques jours « il prêcha

dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu » et après il « se fortifiait

de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant

que Jésus est le Christ (Actes 9 : 20-22).

1 (1) Mat. 4 : 23 ; 9 : 35 ; 24 : 14.

2 (2) Nous rappelons que ce message ne s'adressait qu'aux Juifs. Les

Gentils seraient bénis par le moyen du peuple élu ; il fallait donc que ce

peuple se repentît et prît la place que Dieu avait prévue pour lui, dans Son

dessein. Voir Le Plan Divin. L'évangile du royaume ne dit rien de la

croix. Quand le Seigneur parle de Sa mort aux disciples (Mat. 16 : 21), ils ne

le comprennent pas et Le reprennent !

Page 27

À Antioche il enseigna avec Barnabas

beaucoup de personnes (Actes 11 : 26). Il est bon de se souvenir qu'il s'agit

ici d'assemblées de Juifs-chrétiens. Les premiers Gentils venaient à peine de

recevoir la Parole de Dieu (3). Ces Juifs croyant au Messie étaient appelés des

« chrétiens » (4).

Envoyés par le Saint-Esprit à

Salamine, Barnabas et Paul (qui s'appelle encore Saul) annoncent la Parole de

Dieu dans les synagogues des Juifs.

Arrivés à Antioche de Pisidie

ils entrent dans la synagogue le jour du Sabbat (Grec : des sabbats) et après

la lecture de la loi et des prophètes, le chef de la synagogue les invite à

parler au « peuple » (Actes 13 : 14, 15). Il désigne ainsi l'assemblée des

Juifs et des prosélytes (5). Paul résume l'histoire d'Israël et arrive au

Sauveur d'Israël et à la repentance. « C'est à vous que cette parole de salut a

été envoyée. » Il témoigne, comme les Douze, de Sa résurrection (6). « Et nous,

nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu

l'a accomplie pour nous, leurs enfants. » « C'est par lui que le pardon des

péchés vous est annoncé». Il dépasse les Douze en faisant déjà allusion à la

justification, qui fera plus spécialement partie de son évangile aux

incirconcis.

Le Sabbat suivant il n'y a pas

seulement des Juifs et des Prosélytes, mais « presque toute la ville » et

maintenant les Juifs s'opposent à Paul et celui-ci se tourne, en cette ville,

vers les Gentils.

(3)

Voir le même chapitre v. 1 à 18. Ceci se passe environ dix ans après la

Pentecôte.

(4) Actes 11 : 26. D'habitude on

considère que " juif » et « chrétien » sont en opposition. Il n'en est

rien. Le juif régénéré reste juif. Le terme « juif " n'indique pas une

croyance, mais une nationalité. Ce n'est que dans les sphères célestes et sur

célestes, qu'il n'y a plus ni juif, ni gentil, c.-à-d. plus de distinction

nationale. Tous les juifs de l'éon à venir sont chrétiens tout en restant

juifs. Les juifs chrétiens commencent actuellement à se rendre compte de cela

et à former des assemblées séparées.

(5) Voir le verset 16 où « vous

qui craignez Dieu " indique les prosélytes. C'était le terme, technique »

utilisé pour désigner des Gentils, circoncis ou non, qui croyaient en "

Jéhovah, et assistaient, séparés des Juifs, aux réunions dans les synagogues.

Voir aussi le v. 43 où les prosélytes sont appelés par leur nom, et Actes 13

:26 ; 10 : 2, 22 ; 16 : 14 ; 17 : 4, 17 ; 18 : 7.

(6) Voir aussi 1 Cor. 15

: 11, 12 qui parlent de Paul et des Douze (v. 5-9).

Page 28

Paul et Barnabas sont chassés.

Ils avaient présenté leur message et avaient accompli à la lettre les

instructions du Seigneur quand il s'agissait d'aller, non vers les Gentils,

mais plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël pour leur dire que le

Royaume était proche (Mat. 10 : 5-7). Le Seigneur avait dit : « Lorsqu'on ne

vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou

de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Paul et Barnabas «

secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds » (Actes 13 : 51).

Paul et Barnabas continuent

ainsi à porter les messages du Royaume aux Juifs de la dispersion. À Icône ils

entrent dans la synagogue des Juifs et font les prodiges et les miracles (Actes

14 : 1-4) qui sont l'accompagnement normal de ce message (7). Mention est

faite des « Grecs ». Comme ceux-ci se trouvent dans la synagogue, ce sont des

prosélytes. Les Juifs excitent les « païens » et obligent Paul, et Barnabas à

se réfugier à Lystre et Derbe, où ils annoncent la bonne nouvelle. Paul y

guérit un boiteux et la foule les prend, avec Barnabas, pour des dieux. Mais

Paul n'accepte pas cet hommage et, comme il s'agit d'un milieu païen ne

connaissant pas le Dieu vivant, il ne leur annonce pas le Royaume, mais les

exhorte à se tourner vers le Dieu-Créateur. C'est une autre Bonne Nouvelle,

adaptée à ceux-là et à beaucoup d'autres, même de nos contemporains. Le chemin

du salut devait commencer par la crainte du Dieu créateur.

Retournés à Lystre, à Icone et

à Antioche, ils rappellent aux disciples que la venue du Royaume est précédée

de beaucoup de tribulations. Ils ne font ainsi que confirmer les prophètes, le

Seigneur et les Douze.

Nous voyons qu'Israël, dans les

villes principales ainsi visitées, rejette en quelque sorte officiellement le

message du Royaume et que, par contre, les Gentils commencent à se tourner vers

Dieu et vers le Christ. Le temps des Actes est une période de transition. Elle

aurait dû conduire au Royaume, mais, vu la non repentance d'Israël, elle

aboutit à des bénédictions supérieures à celles d'Israël. Le message du Royaume

continue cependant à être proclamé parmi les Juifs de la dispersion dans les

endroits où le Messie n'a pas encore été rejeté.

7 (7) Mat. 10 : 7, 8 et voir Le Plan Divin.

Page 29

Mais parallèlement nous voyons

se développer l'évangile de l'incirconcision. Barnabas semble cependant vouloir

se limiter au message du Royaume.

Mais le Royaume reste toujours

« proche » et les signes continuent : Paul est délivré de la prison (Actes 16 :

24-26).

À Thessalonique il entre aussi

dans la synagogue et témoigne que Jésus est le Christ (Actes 17 : 1-3).

Quelques Juifs et beaucoup de prosélytes sont convaincus. À Bérée, nouvelle

visite à la synagogue et les Béréens reçoivent la Parole avec beaucoup

d'empressement et chaque jour ils examinent les Écritures, pour vérifier si ce

qu'on leur dit est exact. Or il ne peut s'agir ici que des Écritures formant

l'Ancien Testament et cela prouvent que le message de Paul aux Juifs n'allait

pas plus loin. Rien de ce qu'il annonce en relation avec le Royaume n'est

caché.

À Athènes, Paul s'entretient

dans la synagogue avec les Juifs et les prosélytes et sur la place publique

avec ceux qu'il rencontre. Aux Gentils il annonce, comme à Lystre, le Dieu

Créateur et demande leur repentance « vers » Lui.

Chaque Sabbat il parle dans la

synagogue de Corinthe et atteste aux Juifs que Jésus est le Christ (Actes 18 :

1-5). Là encore, il se tourne vers les Gentils quand les Juifs font de

l'opposition. Nous voyons ensuite Paul dans la synagogue d'Éphèse (Actes 18 :

19 et 19 : 8) discuter pendant trois mois au sujet du Royaume de Dieu (8). Il fait des

miracles extraordinaires.

Aux 26e chapitres des Actes,

Paul parle encore ainsi:

« Et maintenant, je suis mis en

jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à

nos pères, et à laquelle aspirent nos douze tribus, qui servent

Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi,

que je suis accusé par les Juifs ! » (Actes 26 : 6-8).

Enfin aux 28e chapitres, où nous

voyons que la morsure d'une vipère ne lui faisait aucun mal, nous assistons

après qu'il a guéri des malades, à la dernière conférence avec les Juifs de

Rome.

8 (8)Voir version Jérusalem : 19 : 8 et 20 : 25 (dans ce dernier

texte les principaux manuscrits n'écrivent pas " Dieu ").

Page 30

Il parle encore et toujours de l'espérance

d'Israël (9), il leur annonce le Royaume de Dieu et cherche, par

la Loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus.

Là encore, Israël rejette son Messie et Paul rappelle la sentence d'Esaïe 6 :

9, 10, qui se réalise enfin complètement : Israël a partout fermé ses oreilles

et ses yeux, a endurci son coeur. Le salut de Dieu est désormais partout envoyé

aux Gentils. Désormais Paul ne parle plus de « Jésus », mais du Seigneur

Jésus-Christ ; il ne connaît plus le Christ selon la chair, mais le

Christ-Jésus placé à la droite de Dieu. Il proclame le Royaume de Dieu en

général, Royaume comprenant toute la création et tous les éons, mais il ne

proclame plus le Royaume des cieux localisé sur terre. Le peuple élu est rejeté

pour un temps, le Royaume terrestre est temporairement éloigné.

Nous voyons donc en résumé que

Paul, pendant cette période, proclame au moins trois évangiles :

1) Il annonce le Dieu-Créateur

aux non-croyants en Dieu et leur demande de renoncer aux choses vaines et de se

tourner vers le Dieu vivant ;

2) Il annonce la bonne nouvelle

du Royaume à la circoncision et aux prosélytes, et les appelle à la foi en

Jésus-Christ et la repentance ;

3) Il annonce aux incirconcis

croyants en Dieu le Christ et leurs bénédictions en rapport avec Israël.

Dans les Épîtres, nous verrons

qu'il proclame également pendant cette période le message de la justification

et de la nouvelle création. Dans le livre des Actes, nous ne trouvons que

quelques allusions à ce dernier évangile.

Il est bon de penser ici aux

promesses abrahamiques. Il faut, dans ce but, considérer quatre catégories

d'hommes:

1) Les non croyants en Dieu

2) La grande nation,

c'est-à-dire Israël, qui sera béni, possédera le pays de Canaân et sera une

source de bénédictions (Gen. 12 : 2, 3) ;

3) Les familles de la terre

bénies en Abraham (10). Israël surtout forme la postérité qui est « comme

la poussière de la terre » (Gen. 13 : 16) ;

4) La postérité qui sera

nombreuse comme les étoiles du Ciel et qui est en relation avec la

justification (Gen. 15 : 5, 6).

9 (9) Actes 28 : 20. Il est important de noter qu'il s'agit jusqu'à la fin

des Actes de l'espérance d'Israël.

10 (10) Il est question des familles de la terre.

Gal. 3 : 8 parle d'une bénédiction plus générale,

qui comprend la postérité

céleste.

Page 31

Ces promesses commencent à se

réaliser pendant la période des Actes. Les Douze s'adressent surtout à la

deuxième catégorie et exceptionnellement à la troisième. Paul s'adresse à tous.

Au fur et à mesure que le Royaume est rejeté par Israël et que les promesses

concernant cette nation et les bénédictions des Gentils par elle apparaissent

comme ne pouvant pas encore se réaliser, Paul se concentre sur le message

adressé à la quatrième catégorie et parle de la position céleste en Christ et

de la justification. Nous voyons ainsi qu'il faut distinguer entre des

catégories de personnes et entre les messages qui leur furent adressés. Il faut

cependant se garder ici d'une grave erreur. Tout homme est né pécheur et Dieu

veut le conduire au salut. Cela reste toujours vrai, dans n'importe quelle

circonstance. Dans ces divers messages, il y a un élément personnel, qui ne

change pas et reste toujours indispensable. Ce qui concerne l'homme extérieur

et ses rapports avec son entourage, peut varier suivant les dispensations, mais

ce qui concerne l'homme intérieur ne varie pas. Ainsi un « non croyant en Dieu

» a toujours besoin, quelle que soit la dispensation, qu'on lui présente le

Dieu-Créateur. De même tout « croyant en Dieu » doit apprendre aussi à avoir

foi en Jésus-Christ. Mais là-dessus se greffe un élément temporaire, qui dépend

des circonstances extérieures, des dispensations. Quand le Royaume terrestre

est proche, on demande aux «Juifs-croyants-en-Dieu » de croire aussi que Jésus

est le Christ. Il y a là un double but : 1e le but personnel ; 2e le but

national. Sans repentance et foi en Christ de la part de la nation, pas de

Royaume terrestre. Mais lorsque le Royaume est rejeté et que le but national

disparaît pour un temps, le premier but subsiste et tout Juif, comme tout autre

homme, peut encore être invité à se repentir. Mais l'Écriture ne demande jamais

à un « Gentil croyant en Dieu » d'avoir foi en Christ pour que le Royaume

vienne. Seule la repentance nationale d'Israël pouvait conduire au Royaume sur

terre.

Si nous disons donc qu'après la

période des Actes, le Royaume s'est éloigné et que le message du Royaume (ou de

la circoncision) n'est plus proclamé, cela ne signifie nullement que l'élément

personnel de ce message est devenu inutile ou a été remplacé par un autre

message.

PAGE 32

Le changement est dans les

conditions extérieures et surtout dans le fait qu'Israël (comme nation) est rejeté.

Si Paul se concentre sur un évangile céleste, cela ne veut pas dire que

désormais, un « non croyant en Dieu » pourra avoir part aux bénédictions

supérieures sans avoir foi en Dieu, sans repentir et sans conversion « vers »

ce Dieu-Créateur.

Nous verrons au chapitre

suivant comment Paul ouvre une sphère nouvelle de bénédiction ; mais nous

insistons ici sur le fait qu'il ne cesse pas pour cela d'exhorter des «

non-croyants » à se tourner vers Dieu et des « croyants en Dieu » à croire que

Jésus est le Christ.

Souvent on nous a reproché de

ne garder des Écritures que quelques Épîtres, puisque nous prétendons que tout

le reste est « juif ». Or, ce reproche repose sur une grave confusion. Nous

disons, en effet, que tout ce qui caractérise la période pendant laquelle

Israël est encore le peuple de Dieu n'existe plus maintenant, c'est-à-dire tous

les dons et miracles visibles et de pratique courante pour la majorité des

croyants, ainsi que toutes les cérémonies, etc., mais nous sommes loin de

rejeter pour cela ce qui est personnel et qui reste toujours nécessaire. La

voie du salut reste la même, malgré tout changement dispensationnel. Nous nous

proposons d'examiner cela plus en détail dans La Voie du Salut.

Nous ne perdons pas de vue que

« Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que,

par la patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous

possédions l'espérance » (Rom. 15 : 4). Nous avons dans l'A. T. tant d'exemples

de l'amour, de la miséricorde et de la patience de Dieu. Non seulement nous

pouvons nous appliquer beaucoup de choses d'une manière spirituelle, tel le cas

où Paul cite les promesses faites à Israël en 2 Cor. 7 : 1, mais de plus tout

ce qui concerne personnellement les régénérés et les justifiés de l’A. T.,

concerne aussi personnellement les régénérés et les justifiés actuels. Et

comment ne pas apprécier ce que les Psaumes nous apprennent de l'expérience

personnelle de Salomon, de David et d'autres ? Voir aussi p. 15 de

l'Introduction.

PAGE 33

4. Le

Message du Royaume dans les Épîtres.

Nous verrons plus loin que

Paul, dans les épîtres écrites pendant la dernière partie de la période des

Actes (Romains, 2e Ep. aux Corinthiens, et Galates, s'occupe presque

exclusivement du message céleste, qu'il appelle « mon évangile » (11).

Nous n'examinerons pas ici quel

est l'auteur de l'épître aux Hébreux. La Parole garde le silence à ce sujet et

nous ne pourrions n'émettre que des suppositions. Ce qui est certain, c'est

qu'elle est adressée à des « Hébreux » c'est-à-dire à des Juifs, comme celles

de Jacques, de Pierre, de Jean et de Jude. Comme on a généralement trop de

tendance à perdre de vue que ces épîtres sont adressées à des Juifs chrétiens,

il est peut-être bon d'insister un peu sur ce fait.

Pour ce qui concerne l'épître

de Jacques, il n'y a aucune difficulté, il suffit de lire l'adresse : « Aux

douze tribus, qui sont dans la dispersion » (2). Il parle de la synagogue (3), de la Loi (4), d' «amis de Dieu » (5), du Seigneur

Sabaoth (6), de l'onction (7), etc. Toute cette épître respire l'atmosphère

judéo-chrétienne des Actes.

Pierre, dans sa première

épître, s'adresse aussi aux « dispersés ». Ils sont des « étrangers » sur la

terre pendant cet âge (8). Ces Juifs sont régénérés (1 Pi. 1 : 3, 23). Il parle

de la pierre en Sion (1 Pi. 2 : 6) et les désigne comme un « sacerdoce royal,

une nation sainte, un peuple acquis » (9), comme le « peuple de Dieu » (10), comme des «

brebis errantes » (11).

1 (1) Dans les épîtres aux Thessaloniciens, qui sont sans doute les plus

anciennes, Paul touche à peine ce qui concerne la sphère céleste. De même pour

la première aux Corinthiens.

(2) C'est la « diaspora ». Voir

aussi Jean 7 : 35 ; Actes 8 : 1 ; 1 Pi.1 : 1. Jamais ce terme

n'indique des Gentils.

(3) Jacq. 2 :2 (Version

Darby).

(4) Jacq. 2 :9, 10 ; 4 :

11.

(5) C'est une expression juive

caractéristique. Voir 2 Chron. 20 : 7 ; Es. 41 : 8 (Darby).

(6) Jacq. 5 :4 (Darby).

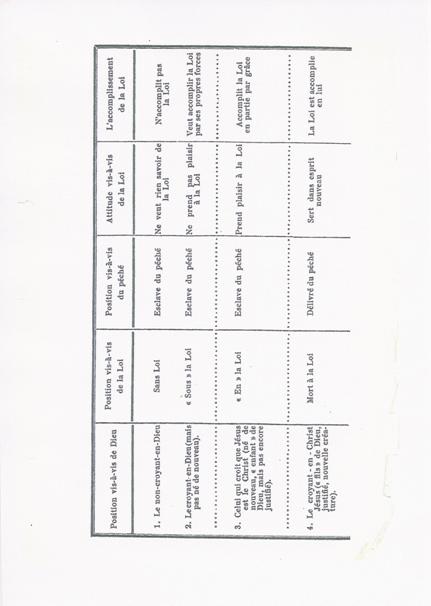

(7) Jacq. 5 :14 et Marc. 6